蟻という生き物

■世界の蟻

アリは日本だけでも273種類、世界中には1万種以上もいるため、姿かたちはもちろん、習性や食性などが変わったアリも多くいます。

アリは日本だけでも273種類、世界中には1万種以上もいるため、姿かたちはもちろん、習性や食性などが変わったアリも多くいます。「アリはどれも同じに見える」と思っている方も多いと思いますが、良く見れば大きさや姿は種類によってまったく違うのです。

■女王のいないアリ

南西諸島に生息する、日本最大のハリアリのトゲオオハリアリです。

南西諸島に生息する、日本最大のハリアリのトゲオオハリアリです。このアリには外見で区別できる女王はいません。

コロニーの中の1匹が、雄と交尾をして産卵します。

羽化したての個体には、翅芽痕という赤く丸いものがあります。

これがあるものが、女王役のメスになります。

トゲオオハリアリはとても気の強いアリです。

かなり大きな獲物でも、1匹で立ち向かっていきます。

そして物凄く大食漢です。

かなり大きな獲物でも、1匹で立ち向かっていきます。

そして物凄く大食漢です。

■女王のいないアミメアリ

アミメアリには女王がいません。

アミメアリには女王がいません。しかもオスもいないのです!?

何とこのアリはすべてのアリが産卵する事ができ、しかも交尾をしないで単為生殖によって繁殖します。

そのため、コロニーはとても巨大になり、時に数十万匹にもなることがあります。

写真のように、稀にオスアリが現れることがあります。

■女王のいないクビレハリアリ

■女王のいないクビレハリアリこのアリには女王がいなくて、すべてのアリが単為生殖によって繁殖します。

■トビムシが主食

■トビムシが主食一般的にアリは雑食性ですが、このアリはトビムシが主食です。

ウロコアリのアゴの内側には、感覚毛と呼ばれる長い毛がたくさん生えていて、この毛にトビムシが触れたとたんに、猛スピードでアゴを閉じて、まるでトラバサミのように捕らえてしまうのです。

ウロコアリの巣を見つけて観察していると、ヤスデを捕食していました。

幼虫もヤスデに齧りついています。

トビムシは主食ですが、小さい獲物なら捕食するようです。

■恐ろしいアルゼンチンアリ

■恐ろしいアルゼンチンアリ一見ケアリのような小さなアリですが、実はとても恐ろしいアリなのです。

このアリは本来日本のアリではありませんでしたが、日本に侵入し定着しています。

何が恐ろしいのかと言うと、このアリはとても強く、他のアリを襲いながら分布を広げます。

そのためアルゼンチンアリのいる場所には他のアリがまったくいなくなるという現象が起きます。

現在は駆除方法が考えられています。

■アリを専門に食べるアリ

■アリを専門に食べるアリなんとアリを専門に襲って食べるアリがいるのです!

このアリは沖縄に生息をするチャイロヒメサスライアリというアリです。

サスライアリと言えば、南米などで有名なグンタイアリです。

日本の種類は3mmほどと小型ですが、大集団で他のアリを襲う姿などはまさにグンタイアリです。

とても珍しいアリなので滅多に姿を見ることはできません。

このアリが狩りをしている最中は、付近のアリたちは大パニックになり、幼虫や繭をくわえて巣から飛び出してきます。

チャイロヒメサスライアリは、アリの巣に侵入して、幼虫やサナギを奪って捕食するのです。

しかも、乱れる事のない行列で、数百から数千もの働きアリが襲ってくるので、襲われたアリたちはどうする事もできません。

このとき、アリのすべての足を切り落とすという、襲うことにに特殊化した狩りの仕方をします。

襲われるアリは、アメイロアリ、ウメマツアリなどの小型なアリが多いようです。

チャイロヒメサスライアリは、アリの巣に侵入して、幼虫やサナギを奪って捕食するのです。

しかも、乱れる事のない行列で、数百から数千もの働きアリが襲ってくるので、襲われたアリたちはどうする事もできません。

このとき、アリのすべての足を切り落とすという、襲うことにに特殊化した狩りの仕方をします。

襲われるアリは、アメイロアリ、ウメマツアリなどの小型なアリが多いようです。

マレーシアのツヤヒメサスライアリもアリを専門に捕食します。

マレーシアのツヤヒメサスライアリもアリを専門に捕食します。幼虫だけではなく、成虫のアリも襲います。

■夜行性のアリ

■夜行性のアリ沖縄に住む、ケブカアメイロアリという大きなアリは夜行性のアリです。

昼間は土の中から出てくる事はなく、日が沈んでから活動を開始するのです。

本州に住む、ミカドオオアリを同じく夜行性のアリです。

■兵隊アリというよりも貯蔵アリ

■兵隊アリというよりも貯蔵アリオニコツノアリの兵隊アリは、働きアリよりもはるかに大型で、女王よりも大きな頭を持ち見るからに強そうな感じです。

しかし、コツノアリの兵隊アリは、実はとても臆病者で、外敵と戦うのは体の小さな働きアリで、兵隊アリは真っ先に巣の中へ逃げてしまうのです。

では何のために大きな体をしているのかと言うと、主な役割は、働きアリが運んできた大きな餌を解体したり、その大きな腹部を利用して餌を貯蔵したりするのです。

巣の中に長期間貯蔵する事のできない生ものは、このように働きアリの腹部に貯蔵することができるのです。

この貯めた餌は、働きアリや幼虫に吐き戻して分け与える事ができます。

■体毛が長いアリ

東南アジア産のケブカムネアカオオアリ。

東南アジア産のケブカムネアカオオアリ。全身に長い毛が生えています。

ヨロイアリの仲間も毛深いです。

ヨロイアリの仲間も毛深いです。

■トビムシを食べるハンミョウアリ

東南アジアに生息する、ハンミョウアリというアリです。

クワガタのようなアゴを持ち、エサとなるトビムシを素早く捕らえます。

目がとても大きく発達していて、素早く逃げるトビムシを追うことができます。

東南アジアに生息する、ハンミョウアリというアリです。

クワガタのようなアゴを持ち、エサとなるトビムシを素早く捕らえます。

目がとても大きく発達していて、素早く逃げるトビムシを追うことができます。

ハンミョウアリのは、エサとなるトビムシを見つけると、アゴを全開に開いて素早く駆け寄り、トビムシを目で追います。

ハンミョウアリのは、エサとなるトビムシを見つけると、アゴを全開に開いて素早く駆け寄り、トビムシを目で追います。同じようにアゴを開いて狩をするアギトアリは、アゴの内側にある感覚毛に獲物が触れるとアゴを閉じますが、ハンミョウアリは発達した視力を使い獲物を追いかけるのです。

トビムシを捕らえました!!

トビムシを捕らえました!!2~3mmの、小さく素早いトビムシをとても上手く捕らえることができます。

視力がとてもよく、一度狙うとトビムシにぴったりと付いて追いかけます。

捕らえたトビムシは、柔らかくなるまで何度もアゴで噛み続けます。

捕らえたトビムシは、柔らかくなるまで何度もアゴで噛み続けます。まるでハサミのように、ジョキジョキしてます。

普通のアリなら、アゴで噛んだエサを普通に食べる事ができますが、アゴがこんなに長いと口まで距離があるためすぐには食べる事ができません。

実は凄い方法で口へ運ぶのです。

実は凄い方法で口へ運ぶのです。 何とハンミョウアリは手を使って、エサを持つことができるのです!!

長いアゴの先端で噛んだエサを、両手でしっかりと持ち、口へと運ぶのです。

こんなに上手く手を使うアリがいるなんて驚きました。

この行動を繰り返して行い、小さなトビムシを数分間かけて食べ終わりました。

ハンミョウアリはトビムシを主食としているようですが、その他の小昆虫も捕食します。

ハンミョウアリはトビムシを主食としているようですが、その他の小昆虫も捕食します。ただし顔に似合わずとても臆病なので、大きな獲物は怖がって襲いません。

この写真のコオロギも、生きていると襲わなかったため、殺してから与えました。

アリはとても凶暴な生き物のように思われていますが、実は結構臆病なのです。

■アゴを180度に開いて狩をするアリ

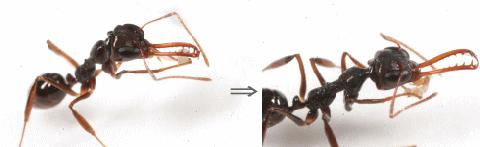

■アゴを180度に開いて狩をするアリ沖縄に生息をする、オキナワアギトアリです。

このアリはアゴを180度に開いて、まるでトラバサミのように使い獲物を捕らえます。

アゴを閉じる力はとても強く、アゴが硬い地面に当たると、反動でアリが後ろへ飛んでいってしまうほどです。

このため、まるでアギトアリがジャンプしているように見えます。

オキナワアギトアリの感覚毛

オキナワアギトアリの感覚毛

これがアギトアリの感覚毛です。

これがアギトアリの感覚毛です。細くて長い毛が4本あります。

この毛に獲物が触れると、瞬時にアゴを閉じで獲物を捕らえるのです。

このとき、毛に獲物が触れてから、その刺激が脳に伝わる神経の速さは、動物の中で最も早いといわれています。

沖縄諸島や、鹿児島県には大型なオキナワアギトアリやアギトアリが生息していますが、石垣島には体長3mmほどの、とても小さなヒメアギトアリが生息しています。

沖縄諸島や、鹿児島県には大型なオキナワアギトアリやアギトアリが生息していますが、石垣島には体長3mmほどの、とても小さなヒメアギトアリが生息しています。アゴを180度に開くなど、行動はまったく変わりません。

■まるでクワガタ!

これは香港の山で採集したクワガタアリというアリです。

これは香港の山で採集したクワガタアリというアリです。その名の通りクワガタのようなアゴを持ち、とても大きな目をしています。

視力がとてもよく、離れた場所の獲物も発見する事ができます。

クワガタアリは狩りの方法も変わっています。

なんとジャンプして獲物を捕らえてしまうのです!

優れた視力で獲物を見つけると、2cmくらいの距離まで近づき、ジャンプして長いアゴで獲物を捕まえるのです。

まるで魚を捕らえる銛のような狩りの方法です。

なんとジャンプして獲物を捕らえてしまうのです!

優れた視力で獲物を見つけると、2cmくらいの距離まで近づき、ジャンプして長いアゴで獲物を捕まえるのです。

まるで魚を捕らえる銛のような狩りの方法です。

■親子で色が違うアリ

■親子で色が違うアリ親子で色が違うウマアリです。

多くのアリは女王は大型ですが、色は働きアリも同じですが、このウマアリは赤と黒で同じ種類のアリとは思えないくらい差があります。

ウマアリは、兄弟も色が違うのです。

ウマアリは、兄弟も色が違うのです。母親に似たものもいれば、真っ黒いものまでいる変わったアリです。

■キノコを栽培するアリ

■キノコを栽培するアリこれは南米に生息するハキリアリです。

ハキリアリは巣の中でキノコ(菌糸)を栽培して、それを幼虫が食べて育ちます。

結婚飛行で巣から飛び立つときは、菌糸を少しだけ口にある袋に入れて飛び立ち、交尾を終えるとその菌糸を栽培してコロニーを創るのです。

菌糸は、切り取った葉を栄養分にして栽培します。

■大好物はムカデ!

■大好物はムカデ!まるでクワガタのようなアゴを持つノコギリハリアリは、ムカデを専門に捕らえるハンターです。

鋭いアゴで噛み付き、毒針で麻痺させて大きなムカデも捕らえてしまいます。

巨大ムカデを捕らえたノコギリハリアリ。

巨大ムカデを捕らえたノコギリハリアリ。首に噛み付き、毒針で刺しています。

それにしても、どうして毒のあるムカデを専門に狩るようになったのでしょうか?

もっと楽して狩る事のできる昆虫はたくさんいると思うのですが・・・

東南アジアに生息するヘラヅノハリアリもムカデを主食としています。

東南アジアに生息するヘラヅノハリアリもムカデを主食としています。大きなアゴと、毒針を使って獲物を捕えます。

石垣島で発見したムカシアリの一種。

石垣島で発見したムカシアリの一種。体長1.5mmほどの小さなアリですが、すごい狩りをするアリなのです。

このアリもムカデを専門に捕食すると言われていますが、生息数がとても少なく、野外での生態は不明でした。

2011年の3月に、運良く狩りの場面を観察することができました。

なんと!このコロニーは子育て中の親子のムカデを襲っていたのです。

なんと!このコロニーは子育て中の親子のムカデを襲っていたのです。20匹以上はいそうな子ムカデを、集団で襲いころしてしまいました。

動かなくなったムカデは、数匹の働きアリで運んでいます。

■タネが主食

■タネが主食クロナガアリは植物の種子を食べるアリです。

そのため活動時期は、多くの種子が落ちている秋から活発になります。

夏場は巣口を閉じて、秋に巣に蓄えた種子を食べて暮らしています。

クロナガアリは、とても多くの種子を集めます。

クロナガアリは、とても多くの種子を集めます。巣の入り口を観察していると、次から次へとタネを持ち帰る働きアリを観察する事ができます。

タネが主食のクロナガアリですが、小昆虫の死骸なども食べます。

体長1.5cmにもなる、スペイン産のクロナガアリMessor barbarusも種子を主食とします。

体長1.5cmにもなる、スペイン産のクロナガアリMessor barbarusも種子を主食とします。

タネを運ぶ、バルバルスクロナガアリの兵隊アリです。

タネを運ぶ、バルバルスクロナガアリの兵隊アリです。日本のクロナガアリには兵隊アリは現れませんが、このクロナガアリはコロニーが成長すると、女王よりも大きな頭の兵隊アリが生まれてきます。

兵隊アリは、大きく硬い種子を砕く事ができるのです。

■実はアリはタネが好き!?

■実はアリはタネが好き!?クロナガアリ以外のアリも、タネが好きなアリが多くいます。

これらの多くは、タネではなく、タネに付着しているエライオソームを食べるためです。

エライオソームとはスミレやカタクリなどの種子に付着している脂肪分や、糖分を含むもので、アリの大好物なのです。

タネはこれをアリに与える代わりに遠くまで運んでもらい、分布を広げます。

アリはエライオソームを食べると、種は巣の外へ捨てるので、結果的にタネは分布を広げる事ができるのです。

写真:トビイロシワアリの巣に貯蔵されているタネ

トゲアリも種子を巣へと運びます。

トゲアリも種子を巣へと運びます。

■幼虫が吐き出す糸で巣を作る

■幼虫が吐き出す糸で巣を作る南西諸島に生息をするクロトゲアリは、樹上に幼虫が吐き出す糸を使って巣を作ります。

これは終令幼虫が繭を作るときに吐き出す糸を利用します。

働きアリは、糸が吐き出せるようになった終令幼虫をくわえて、巣に糸をつけ、その糸に枯葉や木屑などを貼り付けて、丈夫で頑丈な巣を作るのです。

このような樹上生活をするアリは、降雨量の多い熱帯に多く生息していて、巣が雨で水没しないように樹上で暮らしているものと思われます。

巣の内部は、枯葉などはほとんどなく、とても綺麗になっています。

巣の内部は、枯葉などはほとんどなく、とても綺麗になっています。このアリは、巨大な繭の中で生活をしているのです。

この繭で作られた巣はとても頑丈で、手で破ろうとしてもなかなか破く事ができないほどです。

それにしても幼虫が繭を作るための糸を、巣作りに使うなんてすごい発想ですね。

八重山諸島に生息をするタイワントゲアリも同じように幼虫の糸で巣を作りますが、樹上ではなく地中に巣を作ります。

巣を作っている最中の働きアリと幼虫です。

巣を作っている最中の働きアリと幼虫です。働きアリは幼虫をくわえて、糸を付けたい場所に幼虫を運びます。

すると幼虫は口から糸を吐き出すのです。

このとき触覚で幼虫の口元を触っているので、糸を吐き出しているのを確かめているのか、吐き出させるための何らかの合図があるのかもしれません。

クロトゲアリは幼虫の時から働き者です。

■竹の中で暮らす蟻

■竹の中で暮らす蟻ミカドオオアリは、土でもなく朽木でもなく、何と竹の中で生活をします!

竹林で、倒れた竹の中に巣を作っています。

■巣を乗っ取るアリ(トゲアリ)

■巣を乗っ取るアリ(トゲアリ)一般的なアリは、結婚飛行で交尾すると、一匹で新しい家族を作りますが、トゲアリの女王は、交尾を終えるとクロオオアリの巣に侵入して、女王を殺して巣を乗っ取ってしまうのです。

クロオオアリの女王を殺したトゲアリは、その体液を自分の体へ付けます。

アリは仲間を匂いによって判別しているため、クロオオアリの働きアリたちは、女王の匂いの付いたトゲアリを、自分たちの母親だと思い込み、トゲアリの女王のためにエサ集めや、子育てをするようになるのです。

そして、1年ほどたちクロオオアリが寿命で死ぬころには、すっかりトゲアリのコロニーに入れ替わってしまうのです。

アリは家族の少ない初期が、外敵に襲われることが多く、最も危険な時期なのですが、トゲアリは、乗っ取りという方法で、生き残る確率を高くしているのです。

巣に侵入する前は、働きアリを1匹捕まえて、コロニーの匂いを体に塗りつけます。

巣に侵入する前は、働きアリを1匹捕まえて、コロニーの匂いを体に塗りつけます。その後、巣の奥深くへ侵入して、女王を探します。

クロオオアリの女王を捕えて、首や腰に噛みつき、最終的にはころしてしまいます。

クロオオアリの女王を捕えて、首や腰に噛みつき、最終的にはころしてしまいます。女王の匂いが付いたトゲアリは、クロオオアリの働きアリたちに疑われることなく、コロニーを乗っ取ってしまいます。

クロオオアリを捕えたトゲアリの女王。

クロオオアリを捕えたトゲアリの女王。コロニーの匂いが付いたトゲアリに、他の働きアリもまったく気が付きません。

■巣を乗っ取るアリ(サムライアリ)

■巣を乗っ取るアリ(サムライアリ)サムライアリはクロヤマアリの巣に侵入して奴隷狩りをする事で有名ですが、女王も結婚飛行を終えると、クロヤマアリの巣に侵入して女王を殺して巣を乗っ取ります。

多くの場合、クロヤマアリの女王の腹部に噛み付き殺します。

女王を殺されると、クロヤマアリのハタラキアリはサムライアリの女王のために働くのです。

クロヤマアリとサムライアリは色も大きさもとてもよく似ていますが、よく比較するとそれぞれ特徴にあった体の作りになっているのが分かります

クロヤマアリとサムライアリは色も大きさもとてもよく似ていますが、よく比較するとそれぞれ特徴にあった体の作りになっているのが分かりますクロヤマアリは多くのアリと同じように、結婚飛行を終えると一匹で何も食べずに子育てをするため、栄養を蓄えた大きなお腹をしていますが、サムライアリは巣を乗っ取ったあとは、クロヤマアリたちからエサをたくさんもらえるため、最小限の栄養を蓄えた小さなお腹をしています。

また、敵と戦う事ないクロヤマアリは頭部やアゴが小さくなっていますが、クロヤマアリの女王を殺すサムライアリは大きな頭部に、鎌のように鋭いアゴを持ちます。

両者の共通点と言えば、空を飛ぶために筋肉の発達した厚い胸部を持つことくらいです。

■サムライアリの奴隷狩り

■サムライアリの奴隷狩りサムライアリは完全に奴隷狩りをして生きていくために進化したアリで、自分たちでは子育てもできないためクロヤマアリの幼虫や繭を盗んで自分たちの幼虫の世話や、餌集めなどをクロヤマアリにやってもらいます。

そのため定期的にクロヤマアリの巣を襲わなければいけないのです。

クロヤマアリから繭を奪うサムライアリ(左)。

クロヤマアリから繭を奪うサムライアリ(左)。巣に侵入したサムライアリは、次から次へと繭を盗みだしてきます。

奴隷狩りは、一斉に同じ巣を襲いに行くため、サムライアリの巣から、クロヤマアリの巣にかけて、とても長い行列ができます。

アリは羽化したコロニーの匂いを、自分のコロニーと認識するため、たとえ違う種類のアリであっても、何の疑いもなく仲間だと思い込みます。

アリは羽化したコロニーの匂いを、自分のコロニーと認識するため、たとえ違う種類のアリであっても、何の疑いもなく仲間だと思い込みます。サムライアリに誘拐されてきたクロヤマアリは、違い種類だとも知らずに、サムライアリのために一生懸命働くのです。

■巣を乗っ取るアリ(アカヤマアリ)

■巣を乗っ取るアリ(アカヤマアリ)アカヤマアリはサムライアリと同じように、クロヤマアリを奴隷狩りしますが、結婚飛行を終えた女王もクロヤマアリの巣を乗っ取ります。

クロヤマアリはアカヤマアリのためにエサを集めたり、子育てなどの仕事をします。

奴隷狩りをするアカヤマアリの巣には、いつもたくさんのクロヤマアリが一緒に暮らしています。

サムライアリは奴隷狩りのとき意外は外へも出ないし、子育てもしませんが、アカヤマアリはエサ探しも子育てもします。

アカヤマアリだけでも生きていく事ができ、野外でもアカヤマアリの巣に、必ずしもクロヤマアリがいるわけではありません。

サムライアリは奴隷狩りのとき意外は外へも出ないし、子育てもしませんが、アカヤマアリはエサ探しも子育てもします。

アカヤマアリだけでも生きていく事ができ、野外でもアカヤマアリの巣に、必ずしもクロヤマアリがいるわけではありません。

アカヤマアリに似た、エゾアカヤマアリ。

アカヤマアリに似た、エゾアカヤマアリ。エゾアカヤマアリは、松の枯葉などを集めて蟻塚を作ります。

一つのコロニーには、時に数十匹もの女王がいることがあり、コロニーも超巨大になります。

■巣を乗っ取るアリ(クサアリモドキ)

■巣を乗っ取るアリ(クサアリモドキ)クサアリモドキやクロクサアリなどのクサアリ類も、ケアリやアメイロケアリの巣を乗っ取ることで知られます。

これらのアリは、巣に侵入する前に、地上を歩いている働きアリを殺して、その体液を体に塗り、匂いを付けてから侵入するのです。

巣に侵入した後はケアリからたくさんのエサをもらい、別種かと思うほど腹部が大きく膨らみます。

巣に侵入した後はケアリからたくさんのエサをもらい、別種かと思うほど腹部が大きく膨らみます。巣に侵入して、わずか1ヶ月ほどで数百もの卵を産卵します。

■巣を乗っ取るアリ(アメイロケアリ)

■巣を乗っ取るアリ(アメイロケアリ)アメイロケアリはクロクサアリの女王に寄生されるアリですが、アメイロケアリの女王もケアリの巣を乗っ取るアリです。

交尾を終えた女王は、ケアリの働きアリを殺して、その匂いを自分に塗り、巣へ侵入します。

ケアリの巣へ侵入したアメイロケアリの女王は、特に争う事もなく、ケアリと共に生活をします。

ケアリの巣へ侵入したアメイロケアリの女王は、特に争う事もなく、ケアリと共に生活をします。このとき、エサはケアリの働きアリから口移しによってもらいます。

まったく種類の違うアリなのに、ケアリはだまされてしまうのです。

このまま、しばらくは平和に暮らしているように見えますが、1ヶ月ほど経ち、アメイロケアリの産卵が始まるころから変化が現れます。

このまま、しばらくは平和に暮らしているように見えますが、1ヶ月ほど経ち、アメイロケアリの産卵が始まるころから変化が現れます。何と、ケアリの働きアリたちが、自分の母親である女王を攻撃し始めるのです!

これは、ケアリの働きアリが、アメイロケアリの女王を自分たちの母親だと間違って認識しているためです。

アメイロケアリの女王は、他の巣を乗っ取るアリたちのように攻撃して殺すのではなく、ケアリの働きアリを見方に付け、ケアリに女王を殺させてしまうのです。

巣を乗っ取る事に成功したアメイロケアリは、どんどん産卵して、ケアリに娘たちの世話をしてもらいます。

巣を乗っ取る事に成功したアメイロケアリは、どんどん産卵して、ケアリに娘たちの世話をしてもらいます。そして、ケアリたちが寿命で死ぬころには、すっかりアメイロケアリのコロニーに変わってしまうのです。

翌年には、すっかりアメイロケアリのコロニーに変わってしまいました。

翌年には、すっかりアメイロケアリのコロニーに変わってしまいました。女王が単独でコロニーを作るアリに比べて、初めから働きアリがいることで、数倍の速さでコロニーが大きくなりました。

今後、このコロニーがトビイロケアリと関わる事は一切ありません。

■巣を乗っ取るアリ(クロクサアリ)

■巣を乗っ取るアリ(クロクサアリ)トビイロケアリの巣を乗っ取るアメイロケアリですが、アメイロケアリもクロクサアリに巣を乗っ取られます。

野外でこの2種類が一緒に暮らしている場合は、すでにアメイロケアリの女王は死んでしまい、巣の中には乗っ取りに成功したクロクサアリの女王がいます。

■他のアリの巣に寄生するアリ

■他のアリの巣に寄生するアリ別の種類のアリの巣に寄生するアリが、このヤドリウメマツアリと言うアリです。

このアリはウメマツアリの巣で暮らしていて、姿かたちはウメマツアリにとても良く似ています。

しかも、ヤドリウメマツアリは働きアリを一切産まずに、新女王とオスのみをつくるのです。

完全に、寄生するために特殊化してしまっているのです。

ヤドリウメマツアリ(左)とウメマツアリの女王(右)です。

ヤドリウメマツアリ(左)とウメマツアリの女王(右)です。大きさが一緒だったら、別種だとは気がつかないほど色や外見が似ています。

■突然変異

■突然変異沖縄で採集したオオズアリのコロニーで、とても変わった働きアリを見つけました。

何と兵隊アリより大きな個体です。

体は大きくても、体形は働きアリなのです。

しかもこのコロニーからは、同じような巨大働きアリが10匹近くもいたのです。

なぜこのように巨大化したのかは分かりませんが、この個体は線虫メルミスに寄生されていたので、寄生虫が幼虫時期に入り込み、ホルモンのバランスが崩れたりしたのかもしれません。

■カギバラは卵を運ぶため

■カギバラは卵を運ぶためカギバラハリアリの仲間は、その名の通り腹部の先端がカギ状に湾曲しています。

このアリは、クモや昆虫の卵を専門に食べるのですが、この湾曲した腹部にエサの卵を挟んで巣へ持ち帰るそうです。

飼育下のカギバラアリは、昆虫やクモの卵をよく食べています。

飼育下のカギバラアリは、昆虫やクモの卵をよく食べています。これはハサミムシの卵です。

幼虫も卵に齧りついています。

野外でエサを運んでいるカギバラアリを見つけました。

野外でエサを運んでいるカギバラアリを見つけました。よく見ると、それは卵ではなく孵化したてのクモの子供でした!

このクモ、体が白いので1令幼虫です。

卵以外のエサも食べるようですね。